翼状片

15EYE DISEASE

目次

翼状片とは?

翼状片(よくじょうへん)とは、結膜の下にある細胞が繁殖することにより、目頭から角膜にかけて、三角形の血管を伴った組織が伸びる疾患です。

簡単に表すと、結膜は白目の部分、角膜は、黒目の部分を指します。鏡で見た時に、角膜の部分まで結膜が入り込んでいるように見えるので、ご自身で異常に気づきやすいという事も本疾患の特徴です。

片目のみに症状が現れることもあれば、両目に現れることもあります。特に高齢者に多く見られますが、若い方でも発症します。

翼状片といっても症状の現れ方や進行には個人差があります。活動性が高いものでは厚みがあり、充血も強く出ます。一方、活動性が低いものでは薄く、充血もあまり見られない事があります。

翼状片と似た症状が現れるものに「偽翼状片」があります。偽翼状片とは、目の外傷のほか、熱傷、化学眼外傷、角膜潰瘍といった病気が回復する過程の中で、似たような症状が現れるものです。治療方法などは翼状片に準じます。

翼状片の原因

翼状片の原因は、完全に判明しているわけではありません。はっきりとした原因がわからないため、予防も難しいといえますが、以下のような要因が関係していると考えられています。

原因1:加齢

前述のように、翼状片は高齢者に多く見られます。

そのため、加齢も原因の一つとされています。

原因2:紫外線

翼状片は、外で働いている人が発症しやすい疾患であるため、紫外線が1つの要因となっていると考えられています。漁師の方や外で活動するスポーツ選手、建設業の方などに多く見られます。

また、日本で言えば沖縄県など、南国で生活されている方のほうが発症率が高いとされています。

原因3:その他の原因

外で働いている方の発症率が高い理由として、紫外線のほかに、ほこりの影響が関係しているのではないかと考えられています。

また、コンタクトレンズを装着することにより、目に何らかの刺激を与えたことや、慢性的な乾燥も原因の一つになるのではないかともいわれています。

コンタクトレンズが関係している場合、使い始めてすぐに発症することは珍しく、長年着用していた場合にリスクが高まります。

個人差があるため、翼状片を発症した方と同じような環境で生活していたとしても、症状が出る方もいれば、出ない方もいます。

翼状片の症状

翼状片を発症した場合に見られる代表的な症状を紹介します。複数の症状を併発する場合も少なくありません。

症状1:角膜の外見的な症状

翼状片は、角膜(黒目)部分に結膜(白目)が入り込む特徴的な症状があります。

初期の段階ではそれ以外の症状はほぼ見られません。鏡を見たタイミングでたまたま気づく方も多いです。

症状2:目の違和感・異物感

症状が進むと、ゴロゴロとした違和感や、ゴミが入ったかのような異物感を覚えることがあります。特にまばたきをする際に気になって、眼科を受診する方もおられます。

症状3:充血

翼状片を発症すると、結膜部分が赤く充血することがあります。赤くなった結膜が角膜に伸びるため、美容的な問題もあります。

充血する範囲は個人差があり、遠目から見ただけでわかるほど赤くなってしまうこともあれば、ほとんど充血が見られないようなケースもあります。

症状4:視力障害

角膜は視力と深く関わっているため、角膜中央に向かって進行するにつれ、角膜乱視が発生することがあります。角膜乱視とは、角膜のゆがみが原因で起こる症状です。

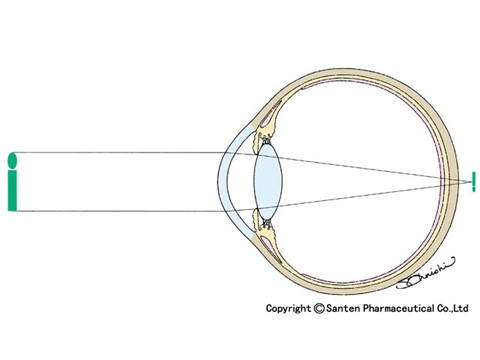

通常、健康な状態の角膜は球形をしており、目に入った光は角膜と水晶体によって屈折し、網膜上の一点に焦点を結びます。こうしてピントを合わせるのですが、角膜の歪みにより球形を保てなくなった場合、光の焦点の位置を正しく合わせられません。

その結果、対象のものがぶれたり、にじんだりしてしまいます。

さらに、角膜の中央部まで翼状片の症状が及んだ場合には、治療をしても低下した視力が戻らなくなってしまう可能性が高まります。初期症状である異物感は時間が経つと慣れてしまうこともあるため、自己判断してしまうと病状の進行に気づくことが出来ず、治療開始が遅れてしまう恐れがあります

翼状片の治療方法

翼状片は、初期の段階であればほとんど悪影響がないため、経過観察することもあります。しかし、症状が進行した場合は異物感や視力障害を引き起こすため治療が必要となります。代表的な治療方法について解説します。

治療方法1:点眼薬

充血や異物感などの症状が強く見られる場合、これらの症状を抑える目的で点眼薬が処方されます。炎症が発生している場合、炎症を抑制する効果のあるステロイド系の点眼薬を使うこともあります。

治療で点眼薬が使われる大きな目的は、充血や異物感といった症状を緩和することにあります。翼状片の直接的な治療には繋がりません。

そのため、翼状片の進行を止めたい場合や、小さくしたいと考えた場合には手術について検討が必要です。また、それほど症状が悪化していない場合も、様々な観点から手術をおすすめする場合もあります。

症状が軽度の段階で眼科を受診し、経過観察と指示された方の中には、症状が悪化しても経過観察を希望される方もおられます。ですが、重症化した場合には見え方の質の低下に直接つながってしまう病気です。

点眼薬による対症療法をしていたとしても、症状が悪化しているような場合は眼科で相談しましょう。

治療方法2:手術

翼状片を根本的に治療したいと考えた場合、手術を行うことになります。

経過観察を行っていた場合も、角膜と結膜の境界部分からみて、角膜の中心までの半分ほどの大きさまで症状が進行した場合や、進行が速い場合においては手術を検討することとなります。

症状が進行してから手術を行った場合、治療後に視機能が思うように改善しないこともあります。

以下、手術の詳細について解説します。

▶検査

具体的にどのような治療を行うことになるのかについては、眼科で検査と診察を受けてみなければわかりません。手術の日程などについても相談可能ですので、一度眼科を受診されることをおすすめします。

翼状片の検査では、散瞳剤と呼ばれる瞳孔を広げる目的の目薬が使われることがあります。瞳孔を広げたあとは通常よりも光がまぶしく感じたり、かすんだりする症状が現れるため、車やバイクなどを利用した帰宅はできません。

あらかじめ公共交通機関を利用して受診する準備を整えておく必要があります。

▶手術方法

基本的な手術としては、症状が現れている部分を剥がして切除し、再発を防ぐための措置を行います。

代表的な手術方法は、遊離結膜弁移植や有茎弁移植です。

遊離結膜弁移植とは、手術によって切り取った結膜に対し、離れた場所にある健康な結膜を移植する治療法のことをいいます。

有茎弁移植とは、翼状片を切除した後、隣接している結膜を移動させることにより切除した部位を被う手術です。

遊離結膜弁移植のほうが手術時間を要しますが、遊離結膜弁移植の方が再発率を抑えられます。ただし、症状が小さい場合は有茎弁移植で問題ないケースもあるため、採用する術式については医師が判断し、説明を行います。

また、ケースによりマイトマイシンC(MMC)と呼ばれる抗癌剤を塗布することもあります。

手術というと不安を感じる方がいますが、点眼による局所麻酔を行ってから麻酔薬を注射して治療を開始するので、痛みの心配はほぼありません。

なお、白内障や緑内障等の別疾患がある場合、翼状片の手術ができないのではと考えてしまう方もおられますが、多くの場合手術は可能です。

▶手術にかかる時間

一般的に入院などは必要なく、日帰り手術が可能で、手術にかかる時間は15~25分程度です。重症の場合はそれ以上要する場合もあります。

両目に症状があっても左右同時に手術をすることはあまりありません。手術後は眼帯をして過ごさなければならないため、両目に症状がある場合は別の日に、二度に分けて手術を行うことになります。

▶手術後の再発リスク

再発の可能性についても理解しておかなければなりません。

翼状片は、一度手術で改善しても再発することが比較的多いと言われている疾患です。高齢者に発症しやすい病気ではありますが、年齢が若いほど再発率が高いと言われています。

また、翼状片ははっきりとした原因がわかっていないため予防が難しい疾患でもあります。

▶術後診察

術後の状態を確認するため、手術の翌日、数日後、1~2週間後と徐々に間隔を空けながら検診を行います。手術をした後はすぐに症状や違和感がなくなるわけではなく、逆に一時的に充血や違和感が強くなることに注意が必要です。

改善までには早くて2~3週間程度、症状によっては2ヶ月程度かかることもあります。

術後は、炎症を抑える点眼薬や、軟膏などが処方され、必要に応じてガーゼ眼帯を継続することもあります。

症状に心当たりがある際には眼科で受診

翼状片の症状や原因、治療法などについて紹介しました。初期の段階ではほとんど症状はありませんが、進行した場合は視力等に影響しますので、まずは眼科で一度相談してみることをおすすめします。

治療や対策などについて詳しくご説明いたしますので、田村眼科までご相談ください。

当院では、高度な専門性を有する医療スタッフによる医療の提供を通じて、白内障を主体としつつ数多くの目の病気への治療に対応しております。

特に白内障の日帰り手術に注力しており、多焦点眼内レンズも豊富に取り扱っております。その他硝子体、眼瞼下垂、涙道、緑内障等の治療についても日帰り手術が可能です。

また、明石市のみならず近隣地域(神戸市西区、神戸市垂水区、淡路市等)にお住まいの患者さんからも多くの治療のお問い合わせをいただいております。

目の病気にお悩みの方や、治療をご検討中の方はぜひ一度兵庫県明石市の田村眼科までご来院ください。