結膜炎

14EYE DISEASE

目次

- 結膜炎とは?

- 結膜炎の原因

- 原因1:細菌性結膜炎

- 原因2:ウイルス性結膜炎

- 原因3:流行性角結膜炎

- 原因4:アレルギー性結膜炎

- 春季カタル

- 原因5:急性出血性結膜炎

- 原因6:封入体性結膜炎

- 原因7:咽頭結膜炎

- 結膜炎の症状

- 症状1:充血

- 症状2:涙が出る

- 症状3:まぶたのかゆみ

- 症状4:まぶたの腫れ

- 症状5:目やに

- 症状6:目の違和感

- 症状7:痛み

- 結膜炎による合併症

- 合併症1:混合感染

- 合併症2:角膜混濁

- 合併症3:ドライアイ

- 結膜炎の治療方法

- 治療方法1:点眼薬

- 治療方法2:内服薬

- 治療方法3:対症療法

- 結膜炎の予防方法

- 予防方法1:免疫力を高める

- 予防方法2:家庭内での予防

- 予防方法3:アレルゲン対策

- 予防方法4:コンタクトレンズの使い方に注意する

- 眼科で適切な処置を受けましょう

結膜炎とは?

結膜炎とは、結膜という主に白目の表面部分を覆っている透明な膜が充血し、炎症を引き起こす疾患です。

ものを見る時には、見たいものがある方向に眼球を動かす必要があるので、眼球とまぶたは癒着していません。しかし、すき間が空きすぎているとそこから埃などの異物が入ってきてしまう可能性があります。これを防ぐ役割を持っているのが結膜です。

白目部分が赤く充血することから、見た目的にもわかりやすい点も特徴的です。

結膜炎は珍しい症状ではなく、目に関するトラブルの中では頻繁にみられる症状です。罹患数が多い疾患であるため軽視されがちですが、放置すると症状を悪化させてしまう可能性があります。

結膜炎はその原因によって様々な種類があり、代表的なものでは細菌性結膜炎、ウイルス性結膜炎、流行性角結膜炎、咽頭結膜熱、急性出血性結膜炎、クラミジア結膜炎などが挙げられます。

結膜炎の原因

結膜炎を引き起こす主な原因となるのは細菌やウイルスです。

以下では、その原因を具体的にみていきましょう。

原因1:細菌性結膜炎

細菌感染で引き起こされる結膜炎です。

インフルエンザ菌のほか、肺炎球菌、黄色ブドウ球菌、表皮ブドウ球菌などに感染した場合に、細菌性結膜炎が引き起こされます。

ここでいうインフルエンザ菌は、冬場に流行するインフルエンザウイルスとは異なります。

細菌性結膜炎は、身のまわりに存在している細菌が原因となって引き起こされる病気であるため、原因菌をすべて排除するということは困難です。

細菌は皮膚などにも存在しており非常に身近なもので、体調不良時など免疫力が落ちたタイミングで結膜炎が引き起こされることもあります。

特に免疫力の低い子どもや、高齢者は注意が必要です。仕事などの疲れが蓄積したタイミングにも注意しなければなりません。

原因2:ウイルス性結膜炎

ウイルスに感染することによって発生する結膜炎がウイルス性結膜炎です。

結膜炎に繋がるウイルスの種類は、実に多種多様です。

そのなかでも多くみられるのがアデノウイルスです。はやり目や、流行性角結膜炎と呼ばれる疾患と聞けば、みなさん馴染みがあることでしょう。

特に夏場に流行して、非常に感染力が強いことが特徴です。感染によって急速に広まることから、ご自身がウイルス性の結膜炎にかかってしてしまった場合には、他の人にうつさないように注意しなければなりません。

手洗いをまめに行い、ドアノブなど他の人と接触する箇所は都度消毒する、お風呂は最後に入りタオルは別にするなど、しっかりと対策を行いましょう。

原因3:流行性角結膜炎

「はやり目」等の名称でよく知られているのが、流行性角結膜炎です。

大きな原因は、アデノウイルス8型、19型、54型などです。

非常に感染力が強いことに加え、潜伏期は7日~14日と長いことから、家庭や学校、職場内等でも感染拡大に十分注意しなければなりません。

手指の消毒に加え、特にドアノブ等の共用部分はこまめに清拭や消毒を行ってください。お風呂は最後に入るようにして、タオルも別にしましょう。

集団感染を防ぐため、身近な方との接触を避けるだけでなく、保育所や学校、職場等に伝える事も重要です。

代表的な症状として、目の充血のほか、ゴロゴロとした異物感、まぶたの腫れ、水っぽい大量の目やになどが挙げられます。

耳の前部分にあるリンパ節が腫れて、触った際に痛みを感じることもあります。

症状が改善するまでにかかる期間は、およそ2~3週間です。

また、角膜炎が起こってしまった場合、その痕が残ったりすることもあります。

結膜炎が治りかけの時期に注意したいのが、角膜部分に濁りが出てしまう症状です。

自然に消失することが多いものの、瞳にまで濁りがかかってしまった場合、視力低下を引き起こすこともあります。

通常は、濁りの改善とともに視力も徐々に戻っていきます。

アデノウイルスに対して有効な薬剤はなく、対症療法を行うのが一般的です。抗炎症剤などの点眼薬を使います。

強い炎症がみられたり、更なる重症化を防ぐ目的で、ステロイド剤が処方されることがあります。

他にも細菌の混合感染が起こっているような場合は抗菌剤の点眼が行われるなど、症状に応じてさまざまな対症療法が取られます。

原因4:アレルギー性結膜炎

アレルギーの原因となる物質が結膜に入り込んだりすると、アレルギー反応が起こり発症します。

アレルギー反応とは、体内に入った異物を排除するための免疫機能が過敏に反応してしまった場合に起こる症状のことをいいます。

1年を通して起こる通年性のものや、特定の季節のみに起こる季節性のものもあります。

代表的なアレルギー物質としては、ダニやカビ、ハウスダスト、チリ、フケ、花粉、ペットの毛などがあります。

どの物質に対してアレルギー反応を起こしてしまうかは、人それぞれ異なります。

アレルギー性結膜炎の代表的な症状は、目やまぶたのかゆみ、充血、涙目、白い目やにが出るなどです。鼻アレルギーを併発することも珍しくありません。

アレルギーを引き起こしている原因が判明している場合は、それを避けることにより症状の改善が期待できます。

主な治療法は点眼薬によるもので、抗アレルギー薬や炎症を抑える点眼等が処方されます。

▶春季カタル

春季カタルは、アレルギー性結膜炎の一種です。「カタル」とは、粘膜の表面の炎症を意味しています。春から夏にかけて悪化しやすく、症状が強く出るのが特徴です。

症状は秋や冬になるとおさまりますが、春になるたびに再発することがあります。

特に、幼少期にアトピー体質の子に多く見られる結膜炎であり、成人になるにつれて徐々に症状が出にくくなります。

症状としては、激しいかゆみや角膜障害による異物感、頭痛、羞明(しゅうめい)などが代表的です。

羞明とは、強い光を受けた際に発生する目の痛みや不快感のことをいいます。

症状によっては目を開けられないこともあり、登校が難しくなることもあります。

主な原因はハウスダストやダニによるものです。

重症のアレルギー性結膜炎であり、症状に応じて抗アレルギー点眼薬や免疫抑制剤、ステロイド点眼薬などにより治療を行います。

原因5:急性出血性結膜炎

白目に出血があり、強い充血、目やに、リンパ節の腫れ、目の異物感などの症状が現れます。

他にも、急激な目の痛み、目の表面の濁りなどが発生することもあります。

原因は、エンテロウイルス(70型)や、コクサッキーウイルス(A24変異株)によるものです。

感染から発病するまでの時間は、エンテロウイルスが24時間ほど、コクサッキーウイルスは2~3日ほどです。

原因となっているウイルスに直接的に有効な点眼薬はありません。

治療としては、ウイルスによって弱まっている目の細菌感染を防ぐための抗生物質や、抗炎症薬の点眼薬の使用が中心となります。

発病するまでにかかる期間は、一般的に1週間程度です。また、発病してから6~12ヶ月ほど経ってから、手足に運動麻痺が起こることもあります。

特に症状が出ている期間中は十分な栄養をとり、しっかりと休養することを心がけてください。

感染力が強いため、周りの人にうつさないよう十分注意する必要があります。

特に発病しやすいのが1~4歳で、6~7歳以下に多い疾患ですが、成人が感染することもあります。

原因6:封入体性結膜炎

新生児型と成人型がある結膜炎で「トラコーマ」の名称でも知られています。

クラミジア・トラコマチスという細菌に感染することによって発病します。

新生児型の場合、生後1週間ほどで発病します。

代表的な症状は、まぶたの腫れや膿性の目やになどです。中耳炎や肺炎を合併することもあります。

新生児型の場合、クラミジアに感染した母親の産道を通る際に感染するため、母親は出産前にクラミジアに感染していないかを確認することが重要です。

症状が強く出るのは、症状が現れてから2~3週間程度です。

徐々に良くなっていきますが、完治までには6~8週間程度かかることもあります。

また、重症化した場合、失明にもつながる恐れがある疾患です。

特に10歳未満の子どもが感染すると失明のリスクが高くなるとされているため気を付けてください。

成人型については、性器を触った手で目に触れるなど、性感染症によって感染するものがほとんどといえます。

ただ、近年は日本で発病が確認されることは多くありません。

初期の段階では、症状がウイルス性の流行性結膜炎と非常に似かよっていることもあり、流行性角結膜炎と誤って診断される可能性もあります。

正しい治療ができず症状が進行してしまった場合、女性は腹痛のほか、子宮外妊娠、不妊症、さらには妊娠中の流産の原因にもなり得るため、十分注意が必要です。

治療は、抗生物質が含まれている点眼薬・眼軟膏と内服薬などを使用することになります。

宿主細胞内に粒子状となって取り込まれてしまったクラミジアに対し、抗生剤は効きません。

増殖するために網状体に変化すると抗生剤が効くようになるため、長期間にわたり薬物療法を続ける等して治療を行います。

医師の指示に従って、正しく薬を使用していくことが求められます。

原因7:咽頭結膜炎

咽頭結膜炎はアデノウイルス3型や7型に感染することによって発病します。

消毒などが不十分で汚染されたプールの水が結膜に侵入することなどによって発生しやすいため、「プール熱」とも呼ばれます。

また、タオルの貸し借りによってタオルに付着していたウイルスが移動することがあり、プール後のタオルの貸し借りは避けるべきです。

プールに入った後はしっかりシャワーを浴び、体に付着したウイルスを流すことが予防につながります。

6月頃から流行が始まり、感染のピークを迎えるのは7~8月です。

潜伏期間は5~7日程度で、代表的な症状としては、のどの痛みや39度前後の発熱、倦怠感、食欲不振、下痢、目の充血や異物感などが挙げられます。

高熱は4~6日程度続くことが多く、完治までにかかる期間は、2週間ほどです。風邪のような症状が現れるため、自覚しやすい疾患といえます。

他の結膜炎と同様に、しっかりと感染対策等を行う事も重要です。

通常、永続的な障害が残ってしまうようなことはありません。

ただし、生後14日以内の新生児が感染した場合などでは全身性感染につながりやすく、重症化してしまうことがあります。

吐き気がひどいなど、著変があれば早期に医療機関を受診しましょう。

結膜炎の症状

結膜炎は、さまざまな症状を引き起こします。主な症状をご紹介します。

症状1:充血

結膜炎の症状の中でも、特に多くみられるのは充血です。目の違和感を覚えて鏡を見たところ、白目が赤く充血しており異常に気付いたという方がたくさんおられます。

原因によっても様々ですが、白目が少し赤くなる程度である場合もあれば、粘膜部分も含めて激しい重度の充血が見られることもあります。

症状2:涙が出る

結膜炎の中でも、特にアレルギー性結膜炎や「はやり目」の呼び名で知られている流行性角結膜炎にかかった場合に良く見られるのが、涙目です。ひどくなると涙が止まらない状態になってしまい、日常生活上でも支障をきたしてしまうことがあります。

症状3:まぶたのかゆみ

アレルギー性の結膜炎を引き起こした場合、目やまぶたにかゆみを感じます。かゆみを抑えるため、目をこすったりかいたりすると更に状態が悪化し、痛みに変わる場合があります。

症状4:まぶたの腫れ

アレルギー性の結膜炎でかゆみがあり、目をこすることでかゆみを和らげているようなケースでは、症状が悪化し、まぶたの腫れに繋がるおそれがあります。また、流行性角結膜炎(はやり目)も、まぶたの腫れを伴うことが多い疾患です。

腫れは耳の前に現れることもあります。これはリンパの腫れによるもので、外から見るとあまりわかりませんが、耳の前辺りを指で押した際、痛みや違和感があります。

症状が両方の目にあらわれている場合は両方のリンパが、片方のみにあらわれている場合は症状がある方のリンパが腫れることが多いです。

症状5:目やに

目やには、主に目の中にある異物などを外に出す目的で量が増えます。結膜炎でもよくみられる症状です。白目に出血が起こる急性出血性結膜炎や、アレルギー性結膜炎、細菌性結膜炎にかかったときには顕著です。

細菌性結膜炎の場合は、黄ばんだ色の目やにが出ることが多くなります。

それ以外でも、目やにがたくさん出来るようになった場合には別疾患が原因となっている可能性があります。

症状6:目の違和感

異物は確認できないものの、目がゴロゴロするのもよくある症状の一つです。気になって必要以上に触ってしまった場合、症状が悪化することもあります。

症状7:痛み

結膜炎のうち、例えば流行性角結膜炎は目の痛みを伴うこともあります。

結膜炎による合併症

結膜炎は目に起こる疾患ではありますが、合併症を引き起こすおそれがあります。

以下には、特に注意が必要な合併症を解説します。

合併症1:混合感染

混合感染とは、先に感染して結膜炎を引き起こしていたのとは異なる細菌に感染することをいいます。一般的に、1種類のみの細菌に感染した場合と異なり、症状が重くなるケースが多いです。

結膜炎にかかったことによりさらに免疫力が低くなり、それが混合感染を引き起こすこともあります。

合併症2:角膜混濁

結膜炎の症状が強く出た場合、角膜混濁のリスクが高くなります。角膜混濁とは、角膜に濁りが生じてしまう症状のことであり、結膜炎などによる目の上のたるみ、外傷などによっても発生することがある疾患です。

瞳孔に重なる形で濁りが生じた場合、著しく視力が低下してしまうようなケースも珍しくありません。曇りガラスを見ているような状態に見えることもあります。

合併症3:ドライアイ

ドライアイとは、涙の量が不足していたり、涙の質が悪かったりするために目の表面に渇きを感じてしまう疾患です。目の表面が乾いた状態でまばたきをすると傷がついてしまうこともあります。

加齢にともなって涙の量が減ったり、パソコンやスマートフォンを長時間利用したりした場合にもドライアイになる可能性がありますが、結膜炎による炎症も原因の一つです。

軽い結膜炎ではそれほどリスクはありませんが、強い炎症が生じてしまった場合、結膜炎の症状が治ったあとも涙が十分に分泌されないことがあります。ドライアイになると目の表面が乾くだけでなく、目が疲れやすくなる、ものがかすんで見える、ゴロゴロとした不快感があるなど、さまざまな症状が現れます。

結膜炎の治療方法

結膜炎を引き起こした原因に合わせ、適切な治療が必要です。

結膜炎は合併症を引き起こす疾患でもあるため、軽視することなく、早期に治療を進める事が理想といえます。

なお、治療を開始してからどの程度で良くなるかは結膜炎の種類によっても違いが大きいです。

例えば、細菌性結膜炎の場合は適切な治療を行うことにより数日で良くなります。一方、咽頭結膜炎(プール熱)は良くなるまでに2週間ほど、急性出血性結膜炎は10日前後、流行性角結膜炎(はやり目)は2~3週間ほどかかるケースもあります。

以下では、主な治療法について3つ紹介します。

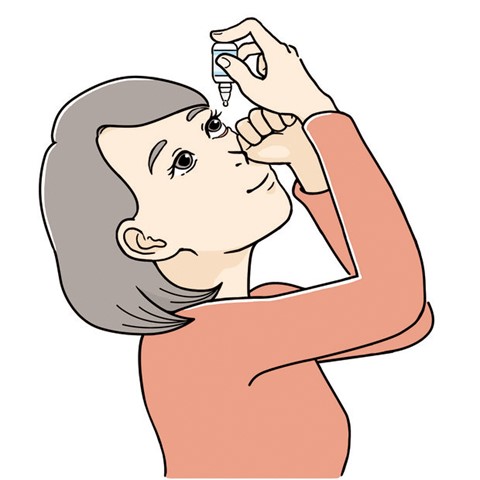

治療方法1:点眼薬

炎症が発生している場合、炎症を抑える目的で抗炎症薬が処方されます。また、状況によっては免疫力などが落ち、混合感染を招いてしまう可能性があることから、抗菌薬が処方されることも多いです。細菌性結膜炎を引き起こしているケースでも、抗生物質が入った点眼薬が使われます。

>アレルギー性の結膜炎の場合、引き起こされたアレルギーを抑える目的でステロイド点眼薬が処方されることもあります。

点眼をする際、まずは医師の指示に従い、基本的には症状のある方の目のみに行うようにします。結膜炎は片方の目から症状が現れ、後にもう一方にも現れることが多いため、予防の目的で両方に点眼してしまう方がいますが、症状が現れていない方の目に点眼薬の容器を通して感染してしまうリスクもがあります。

>

治療方法2:内服薬

症状によっては点眼薬のほか、内服薬を合わせて使うことがあります。例えば、アレルギー性結膜炎を引き起こしてしまった場合、内服で抗アレルギー薬を用いるケースも多いです。

治療方法3:対症療法

結膜炎のうち、アデノウイルスをはじめとしたウイルス性結膜炎に対する特効薬はまだ開発されていません。そのため、体内で少しずつウイルスへの抗体が作られ、症状が良くなるまでの間、抗炎症薬や抗菌薬などを使って経過を見ることになります。

この抗体ができるまでに時間がかかってしまうため、完治まで期間を要することになります。

結膜炎の予防方法

結膜炎にはいくつか有効な予防方法があります。特に感染性のものは適切な対策をとることにより予防しやすいので、以下のポイントを実践してみてください。

予防方法1:免疫力を高める

免疫力が高ければ、原因となる細菌やウイルスに触れたとしても結膜炎を引き起こさずに済むことがあります。普段からできる限り免疫力を高めるための工夫が必要です。

例えば、十分な睡眠をとる、食事から摂取する栄養にこだわる、過労を防ぐなどの方法が挙げられます。

予防方法2:家庭内での予防

流行性角結膜炎(はやり目)と診断された場合、適切な管理を行わなければ周囲に移してしまう可能性があります。そのため、家族など、身近に流行性角結膜炎を引き起こした方がいる場合、感染しないための予防が必要です。

例えば、ウイルスが付着した手で目をこすったり、触ったりすると感染リスクが高くなります。こまめに手洗いを行い、直接指で目元をさわらないように注意が必要です。

特に注意したいのが、目やにが出た際です。直接指で取るのではなく、ティッシュなどを使い、触らないように取り除きましょう。

共用のタオルなどを通して感染してしまうこともあります。タオルのほか、顔に触れるものは結膜炎にかかっている方と別のものを使いましょう。入浴する際、先に他の家族が入り、結膜炎を引き起こしている方は最後に入るようにします。

食器類などについても煮沸消毒をすることで、殺菌をすることが可能です。

予防方法3:アレルゲン対策

アレルギー性結膜炎の場合、アレルゲンとなる原因物質との接触を避けることが予防になります。主なアレルゲンは、花粉、ハウスダスト、カビなどです。

花粉が飛散する時期は特にリスクが高くなるため、外出する際はマスクをし、眼鏡や保護ゴーグル、帽子なども活用しましょう。帰宅した後は手洗いとうがいに加え、洗眼を行うのが理想です。

洗濯物に花粉がついたままで取り込むのは良くありません。できるだけ花粉が飛散しにくい時間帯を選んで外出するのもポイントです。

花粉は主にお昼頃と夕方頃に増えるため、この時間帯を避けましょう。さらに、雨が降った場合、その雨で地面に落ちた花粉が翌日に一気に舞い上がるので、雨が降った翌日も注意が必要です。

花粉が飛散する時期に決まって症状が現れるような場合は、症状がひどくなる前に初期療法を行うと効果的です。医師の指示に従い、点眼剤や抗アレルギー剤を用いて早期治療を行っておきましょう。

ハウスダスト対策は、掃除をし、室内をキレイにしておくのが基本です。ダニもアレルゲンであるため、ダニがたまりやすい布団などはこまめに天日干しをし、対策をとりましょう。カビも同様です。

アレルギー性結膜炎が気になる方は普段から人工涙液を持ち歩くことをおすすめします。

予防方法4:コンタクトレンズの使い方に注意する

結膜炎とコンタクトレンズには大きな関係があると言われています。コンタクトレンズを使用している方は、常に清潔な状態で使えるように注意しましょう。

使用方法や使用期限を守らずに使い続けた場合、結膜炎だけでなく、その他疾患のリスクも高くなってしまいます。

眼科で適切な処置を受けましょう

今回は結膜炎の症状や原因、治療法などについて解説しました。できる限り、早期の段階で治療を始めることにより、重症化を防ぐことにつながります。

眼科で適切な処置を受けることが重要なので、結膜炎と思われる症状がある方は、田村眼科までご相談ください。

当院では、高度な専門性を有する医療スタッフによる医療の提供を通じて、白内障を主体としつつ数多くの目の病気への治療に対応しております。

特に白内障の日帰り手術に注力しており、多焦点眼内レンズも豊富に取り扱っております。その他硝子体、眼瞼下垂、涙道、緑内障等の治療についても日帰り手術が可能です。

また、明石市のみならず近隣地域(神戸市西区、神戸市垂水区、淡路市等)にお住まいの患者さんからも多くの治療のお問い合わせをいただいております。

目の病気にお悩みの方や、治療をご検討中の方はぜひ一度兵庫県明石市の田村眼科までご来院ください。